はじめに

「DXに取り組んだけれど、正直あまり成果が出ていない」──そんな声を、多くの企業から耳にします。

たしかに、データ基盤の整備やSaaSツールの導入は進みました。にもかかわらず、売上や利益といった事業成果に結びついていない企業は少なくありません。

本来、DXとは“事業の変革”です。しかし現実には、「ツールを導入しただけ」「データを見ているだけ」で終わっているケースが目立ちます。

もちろん、アナログな業務がデジタルで効率化されたり、データを見る環境が整っただけでも大きな前進です。

しかしながら、それで満足していては企業の競争力は相対的に落ちていくのは明らかです。

本質的なDXに取り組んできた企業は、経営レベルで大きな変革を起こしています。

私が見てきた中では

- 大手教育系(従業員数2,000名弱)

- デジタルなデータ管理と集客構造の刷新により、EBITDA成長率がYoY130%超え

- デジタルなデータ管理と集客構造の刷新により、EBITDA成長率がYoY130%超え

- 大手ショッピングセンター(売上数千億円)

- 顧客データ基盤の統合と購買データ補足に基づくオムニチャネル・CRM施策により、年間の営業利益を10億円以上底上げ

- 顧客データ基盤の統合と購買データ補足に基づくオムニチャネル・CRM施策により、年間の営業利益を10億円以上底上げ

- 大手建設業(従業員数2,000名強)

- 同業他社の利益率を2倍以上上回る高収益体質化。利益率が高まりすぎてR&D投資が追い付かないレベルに変貌

- 同業他社の利益率を2倍以上上回る高収益体質化。利益率が高まりすぎてR&D投資が追い付かないレベルに変貌

このように、成長率や利益構造を抜本的に変えている例があります。これこそが「成功したDXの事例」と呼べると考えています。

では、DXが成功する企業と、推進しきれない企業の差はどこにあるのでしょうか?

この記事では、その原因を「マーケティング思考」という視点から明らかにし、DXを真に成功させるヒントをお届けします。

なぜDXが思うように進まないのか?

推進しきれていないDXというのは、以下のようなケースが該当します。

△インフラ整備に終始してしまう

データ基盤やMAツールはあるが、事業において有効活用されていない。

△データを分析する習慣や知見がない

分析しても「当たり前の確認」で終わってしまう。新たな示唆が得られず、活用が続かない。

△顧客起点の視点が欠けている

デジタル施策の「顧客価値の視点」がなく、”やって終わり”になってしまう。

つまるところ、「事業成果につながっていない」ということに集約されます。

DXが本質的に成功しないのはなぜか?

その最大の理由は、マーケティング思考=顧客視点が欠けていることにあります。

ツールやデータの整備が目的化してしまい、「誰のどんな課題を解決するためのDXなのか?」という問いが不在のまま、プロジェクトが進んでしまうのです。

この結果、せっかく整えた基盤も活用されず、現場では何も変わらないという“中途半端なDX”が生まれています。

顧客起点のDXで成果が出た事例

私が事業支援コンサル時代に支援した企業の中には、大手ショッピングセンターや回転寿司チェーンがありました。

それぞれCRM施策として、顧客むけアプリの提供やFSP(ポイントプログラム)を通じた顧客データの取得を行い、取得したデータの分析を実施しました。

そこからロイヤル顧客の購買理由や利用頻度、商品構成の最適化が見え、「あと1回来店してもらう」「あと1品注文してもらう」といった行動変化を実現しました。

それによる利益創出効果は、年間で10億円以上です。

売上数千億円規模の企業において、上位10%の顧客が売上の30%を占めているような構造のばあい、これらの顧客を1%でも売上向上できれば、「3千億円×30%×1.01 = 9億円」という式が成り立ちます。

このように、顧客を適切に分類し、重要な顧客の購買行動を動かすことで、企業全体での大きな成果につながるのです。

DXを成功させるにはマーケティング思考が必要

こうした成果の背景にあるのが、マーケティングの視点です。

顧客の行動を深く理解し、「誰に何をどう届けるか」を設計できる人材がいること。そして、そこにデジタルをかけ合わせて実行すること。

この構造がなければ、どれだけデータを揃えても、成果には結びつきません。

実際、上記の事例でも当初は「マーケティング思考が共有されていないこと」が、大きな壁となりました。

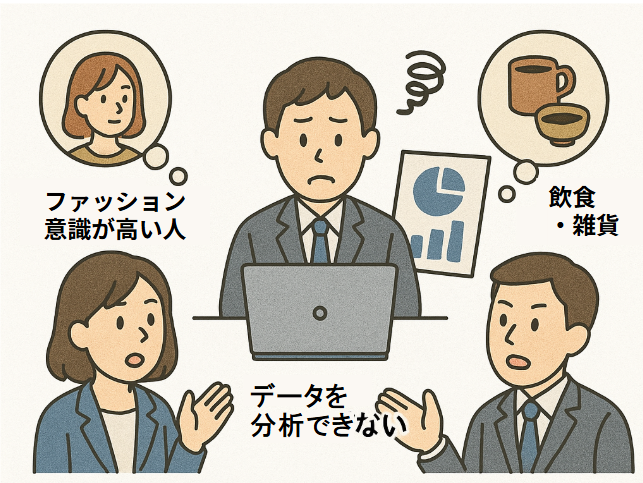

ショッピングセンターの例でいうと、

「当社の顧客は、ファッション意識が高くて日々を充実させたい人だ」

「いや、雑貨や飲食の利用だって重要な顧客だ」

といった議論に時間を費やし、顧客のクラスタ分類をするまでに半年かかりました。

各々が「自分が普段みている顧客」のことしかイメージしていないため、データ分析をしようにも適切な切り口が見つからないのです。

結局、自身で現場スタッフへのヒアリングを繰り返し、現地に足を運んで客層を観察することで分析の切り口を見つけることができましたが、マーケティングという共通言語がない中でのデータ分析に非常に苦労しました。

こういった経験は、DXを推進しきれていないという課題感がある方にとっては、心当たりがあるのではないでしょうか?

DXが思ったように進まないのは、「デジタルを活用したマーケティングの知識が、組織に不足している」ということに他ならないのです。

グロースXのマーケティング学習支援

グロースXの「マーケティング編」では、DXの成果を生むための思考技術を学ぶことができます。

- 顧客理解から始まる、施策設計力

- 事業会社で実績あるプロが監修した、実践に即したカリキュラム

- 組織内で共通言語としてマーケティングを定着させるための学習設計

「DXに投資したのに、事業が変わらない」と感じている方は、まず“問いの立て方”を見直してみてください。

グロースXは、顧客起点でDXを成功させるためのマーケティング学習を支援しています。ぜひ一度ご相談ください。

※ご希望の方には、執筆者の三浦が商談対応をさせていただきます。

組織の現状やDX、マーケティング学習に関する具体的なご相談・ご要望など、業種業態に合わせた事例をもとにお話しいたします。お問い合わせのさいはコメント欄にご希望の旨をご記載ください。

執筆者:三浦慶介

執筆者:三浦慶介