はじめに

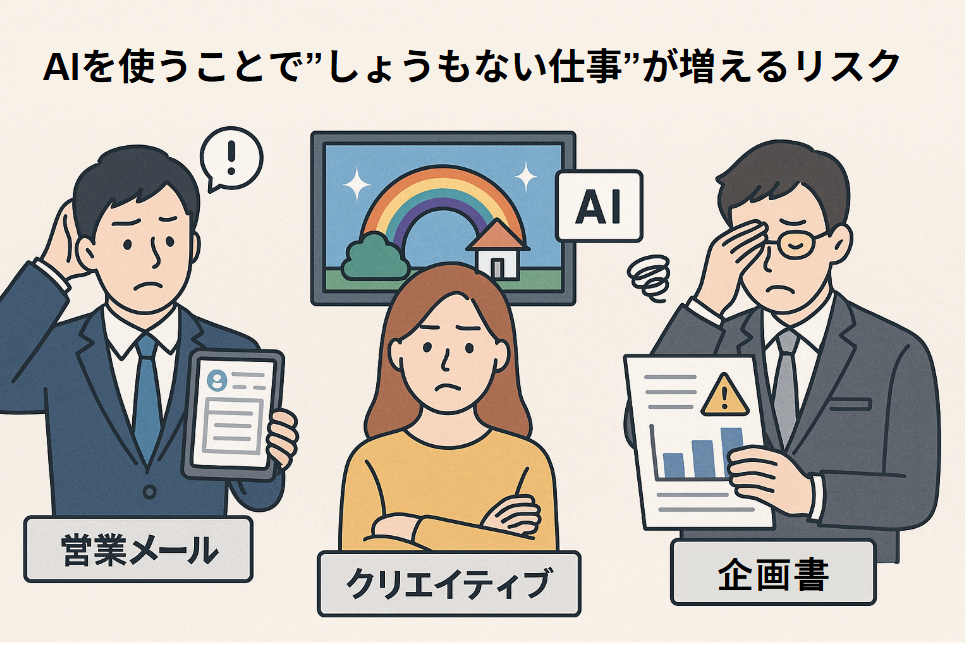

最近、「AIを使おう」と意気込んだ結果、“しょうもない仕事”が大量に生産されて困っている──そんな声を、企業の現場からよく聞くようになりました。

たとえば:

- 営業メール:見た目は整っているが、顧客視点が不在。何も”for you”を提供していない。

- クリエイティブ:おしゃれなビジュアルは出てくるが、自社サービスとのつながりがまるでない。

- 企画書:AIが根拠のない情報(幻覚)を提示し、それをそのまま根拠として提出しようとする。

このように、AIを使うことでむしろ指摘やレビューの工数が増えたり、誤情報を世の中に出してしまうリスクが高まったりしているケースが増えています。

なぜ“しょうもない仕事”が量産されるのか?

AIは便利なものなのに、なぜこのような混乱が起きてしまうのか?

最大の理由は、マーケティング視点=顧客視点が欠けているからです。

AIはあくまで“中間生成”を担う存在であり、「誰に何を届けたいのか」「どういう成果を出したいのか」という目的設定ができていなければ、整って見えるが中身のないアウトプットが出てくるのは当然のことです。

顧客のことを知らない人が、AIを使っても“的外れな提案をより綺麗に”してしまうだけ。これは企業にとって、マネジメント工数の増大や評判リスクの増加につながります。

顧客視点 × AI活用=成果

AIを成果につなげるには、まずは顧客理解、そして目的思考を組織として学ぶことが必要不可欠です。

例えば、冒頭の例でいえば、以下のように活用することでAIの力が発揮されます。

<営業メール作成×AI>

- 「顧客との関係性やこれまでの経緯」「自社サービスの強み」をAIにインプットしたうえで、「今、相手が知りたいことは何か」をAIに考察してもらいメールにする

<クリエイティブ×AI>

- 「顧客ターゲット想定」「伝えたいメッセージ」をAIにインプットし、顧客インサイトに沿ったクリエイティブが出てくるまでAIで試行する

<企画書×AI>

- 目的と得たい成果をAIにインプットするのはもちろん、裏付けとなるデータの一次情報を自身で用意し、AIには分析だけさせる

- 一次情報を自身で用意し、理解しておくことで、誤ったファクトに振り回されなくなる

このように、AIに対して目的と成果を明示することで、中間プロセスである「生成物を作る」という部分をAIに任せられるようになります。

目的と成果は人が決める。その中間をAIが埋める。この構図がなければ、AIは逆に組織の“ノイズ発生装置”になってしまうのです。

そういった状況に陥らないために、またはそういった状況から脱却するためには、マーケティング視点=顧客視点を学び、目的志向で動ける組織になっていくことがAIで成果を生むためには必須なのです。

おわりに

グロースXでは、マーケティング思考とAI活用のどちらもカリキュラムとして用意しております。

- 「誰のために、何を、どうやって」から出発するマーケティングの基礎

- AIに指示を出すための目的・成果の定義スキル

- AIを活用して企業のマーケティングを加速するための複合学習

「AIを使っているのに、成果につながらない」「むしろ仕事が増えた」──そう感じたことがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

※この記事をご覧になってお問い合わせいただいた方には、執筆者の三浦が商談対応をさせていただきます。

組織の現状やマーケティング×AI活用に関する具体的なご相談・ご要望など、最新のAI活用事例をもとにお話しいたします。

執筆者:三浦慶介

執筆者:三浦慶介