はじめに

AIの活用が進む一方で、「顧客を置き去りにしたAI活用」が静かに増えています。

例えば、アポイントメント依頼のメールを大量に作れるAIツールが登場しています。商談したい企業のWebサイトなどの情報を自動的に調べ、「IRに記載されている内容にフィットする自社サービスの紹介をしたい」というメールを作成し、送信できるといったツールです。

それ自体は非常に業務効率を高めるツールだと思います。しかし利用者が顧客のことを何も考えず、同じような内容のメールがあふれれば、顧客にとっては大量の“質の良い迷惑メール”になるだけです。

AIによって業務の効率は上がったものの、「誰のために何を届けるのか」という視点が抜け落ちることで、成果につながらないAI活用が増えています。本記事では、マーケティング思考を持たずにAIを使うことのリスクと、その解決策を解説します。

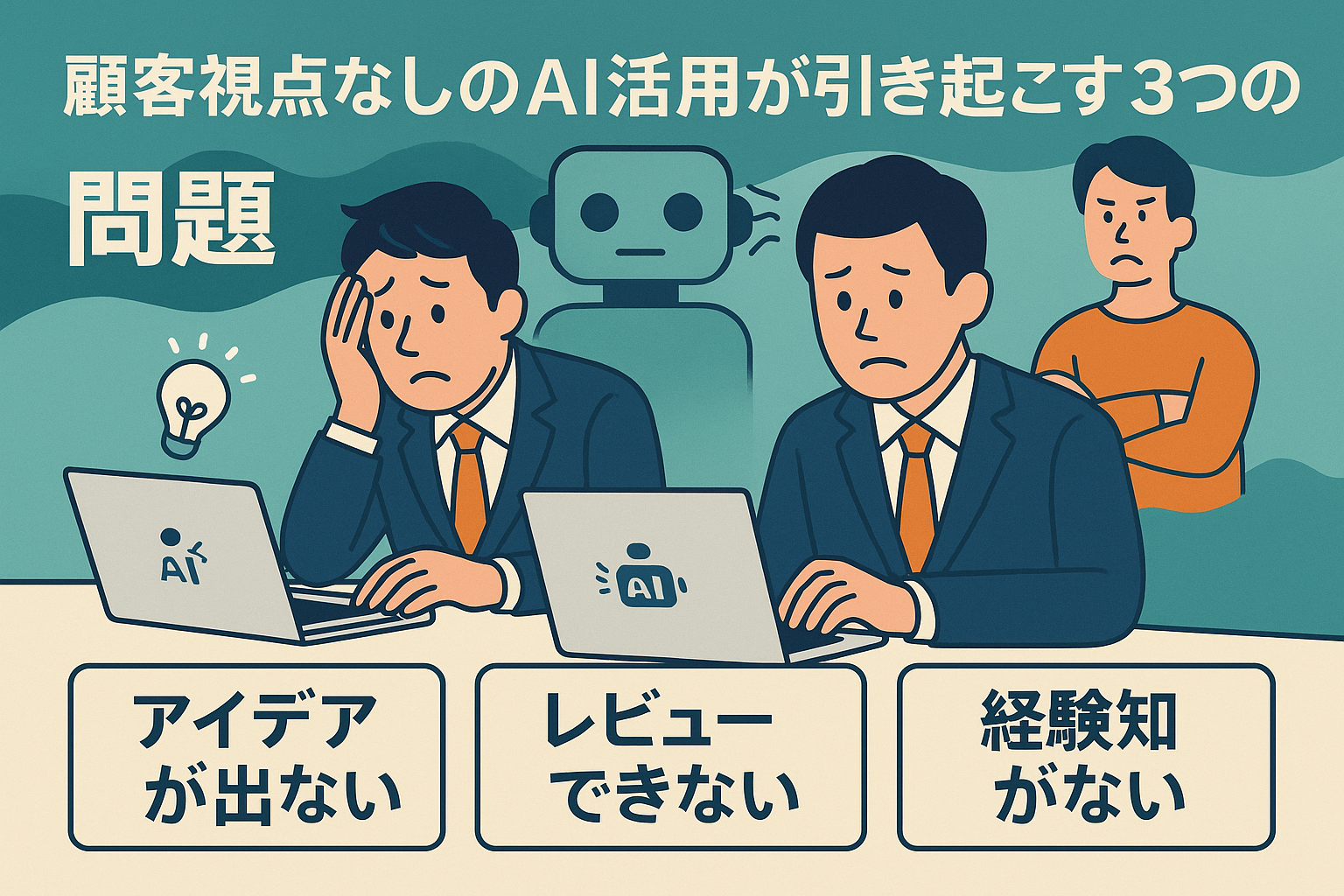

顧客視点なしのAI活用が引き起こす3つの問題

1. AIを活用した企画や改善のアイデアが出ない

AIは“良い問い”があって初めて力を発揮します。

しかし、「どんな施策を打てば成果につながるか?」という視点や発想がなければ、AIに聞くべき内容すら思いつかないのです。

例えば「自社メディアの記事をAIで効率的に作ろう」と考える企業は増えています。

しかし、「どういう記事を書いてもらえばいいのか」「そもそも自社メディアの記事は、どんなことを書くのが正解なのか…」といった部分でつまずき、AI活用が滞っているという事例も目にします。

普段から業務改善や顧客価値を意識した企画を考えていないと、AI活用も表面的なものにとどまってしまいます。

2. 顧客に価値がある内容をレビューできない

「この提案で、顧客が本当に喜ぶか?」

この視点を持たず、AIに資料作成や提案文作りを任せると、顧客の期待を外した内容をそのまま納品してしまいます。

これは、AIの問題ではなく「誰に、何を、なぜ届けるのか」という基本的なフレーム(WHO/WHAT)身に着けていないために起きていることであり、人間側がコントロールすべき問題です。

そこを理解せずに、「誰のために作ったかわからない、見栄えのよい提案資料」をAIで作っているケースをよく見かけます。悪いケースでは、現場の営業が”効率的”な提案をAIで作り続けた結果、商談の成約率低下といったネガティブな事態に陥っています。

このように、前提となるマーケティング思考がなければ、AIが生み出すものを正しく評価することはできません。

3. 成果につながる経験知がない

AIは出力品質が高いため、一見「良さそう」に見える成果物ができます。

しかし、実際の成果が伴わないことも多いのです。

例えば、販促チラシをAIで作成したところ、きれいなデザインにはなったが「安さを打ち出したい」という目的を外したものになっていた——これは「成果が出る」ための経験値がなければ起こる当然の結果です。

これは、成果を出すための「経験知(経験から学んだ、言語化されていない知識)」をAIにインプットしていないから起こることです。

この「経験知のインプット」こそがAI活用における人間の根本的な価値そのものなのですが、表層的な便利さにとらわれてしまうと、経験知のない「ありふれた制作物」を作ってしまいます。

解決策:マーケティング思考を学ぶこと

どんな顧客に、何を、どのように届けると価値が生まれるのか。

この基本的な問いを持つのがマーケティング思考です。

AIは「目的」と「結果」をつなぐ“中間”を埋めることに長けています。

人間がやるべきは「目的の定義」と「結果のレビュー」そして「必要な経験知のインプット」です。それができなければ、AIはただ“それっぽいアウトプット”を出すだけになってしまいます。

世の中では、「AI活用ではプロンプトが大事」という言葉が独り歩きしている傾向があります。

AIに指示をする内容を、具体的に、高い精度で書くほどよいというイメージを持っているかたは多いのではないでしょうか。

実際には、生成AIはすでにそのフェーズを超えており、プロンプトの正確さ・わかりやすさはほとんど品質に影響を与えません。AIの推論能力が飛躍的に向上しており、日常会話レベルの構造でも十分に理解してくれるようになっています。

事実、私が普段の仕事で使っているプロンプトは、以下のような内容になっています。

「今話した内容を、AIに興味が薄い人でもわかるように、読んだ後すこしAIを勉強したいと思うように、記事にして」

「資料スライドは、見た目にやさしく、色数を少なく、要点だけ強調されてメッセージが伝わりやすいフォーマットにして」

このくらいの指示で、十分にクオリティの高い生成物が得られます。

ポイントは、目的をはっきりさせ、得たい結果を明示していることです。これは、マーケティング思考があるからこそできることです。

この構造を理解し、マーケティング思考にもとづいたAI活用をすることで、大きな事業成果につながるのです。

おわりに

今は多くのマーケティング先進企業において、AI活用の動きが急速に進んでいます。

元々マーケティング意識が高く、多くの企画や施策を生み出しているような企業が、AI活用をすることで「顧客に価値がある施策を、大量に実現する」という世界になってきています。

これはつまり、マーケティングとAIを組織に浸透させている企業と、そうでない企業の差が、加速度的に開いていくことを意味しています。

まだ取り組みが不十分だと感じている方は、今からでも組織への浸透を行っていくことが必須だと考えています。

グロースXでは、組織全体でマーケティングとAIの「学習→実践→議論・シェア」を自走させるための研修プログラムを提供しています。

詳細や成功事例は以下の資料請求ページからご覧ください。

※この記事をご覧になってお問い合わせいただいた方には、執筆者の三浦が商談対応をさせていただきます。

組織の現状やマーケティング×AI活用に関する具体的なご相談・ご要望など、最新のAI活用事例をもとにお話しいたします。

執筆者:三浦慶介

執筆者:三浦慶介